4/6

物理の全体像:宇宙論の歴史と古代の知恵

前回は、現代の観測技術から明らかになったダークマターとダークエネルギーの謎について解説しました。今回は視点を変えて、現代のような精密な機器がなかった古代の人々が、どのようにして宇宙の大きさを測ろうとしたか、その知恵に触れてみたいと思います。古代の知恵:地球の大きさを測る

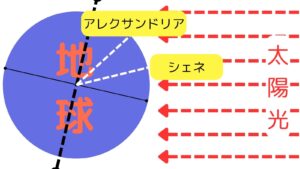

紀元前250年頃、古代ギリシャの学者エラトステネスは、驚くべき方法で地球の大きさを測定したようです。彼は、エジプトの二つの都市、シエネ(現在のAswan)とアレクサンドリア(Alexandria)に注目しました。 シエネは北回帰線上にあるため、夏至の日の正午には太陽が真上に来て、深い井戸の底まで光が届きます。ところが、ほぼ同じ経度にあるアレクサンドリアでは、太陽が真上には来ず、棒の影ができます。 彼はこの棒の影の角度と、二つの都市間の距離(約925km)を使い、地球が丸いという前提で計算をしました。太陽の光は平行に進んでくるため、影の角度の差は、地球の中心から見た二つの都市の角度の差に等しいと考えたのです。 彼はこの角度を7.2度と測定し、地球一周の角度360度の50分の1だと導き出しました。これにより、地球一周の長さは、(925km × 50) = 46,250kmとなり、実際の値に非常に近い答えを出したのです。

彼はこの角度を7.2度と測定し、地球一周の角度360度の50分の1だと導き出しました。これにより、地球一周の長さは、(925km × 50) = 46,250kmとなり、実際の値に非常に近い答えを出したのです。

月までの距離と大きさを測る

古代の天文学者たちは、月食を利用して月の大きさも測定していました。月食は、地球の影の中に月が入る現象です。月が地球の影に入ってから出ていくまでの時間を測ることで、地球の影の大きさと比較し、月の直径が地球の直径の約4分の1であることを見抜いたのです。 また、月までの距離は、幾何学の相似を利用して求めました。 手元に小さな穴の開いた板を用意し、目から穴までの距離を調整することで、穴と月が同じ見かけの大きさに見えるようにします。 このとき、板と目の距離、穴の大きさ、そして月と地球の距離、月の実際の大きさは、それぞれ相似な三角形の関係になります。月の大きさが分かっているので、簡単な比の計算で月までの距離を導き出すことができました。 このように、古代の人々は、身近な道具と論理的な思考を駆使し、直接測定できない巨大なスケールの物理量を、驚くべき精度で測っていました。これは、現代の高度な観測技術にも通じる、物理学の原点ともいえる知恵と言えるでしょう。全記事一覧

- 物理の全体像:ブラックホールの正体とホーキング放射

- 物理の全体像:高次元のブラックホールと観測の最前線

- 物理の全体像:ダークマターとダークエネルギーの謎

- 物理の全体像:宇宙論の歴史と古代の知恵 (今ココ)

- 物理の全体像:量子力学の始まりと不確定性原理

- 物理の全体像:宇宙のインフレーションと統一理論への課題

コメント